纸与书画互为依存,可譬之皮与毛,然若细究纸对于中国书画艺术发展的影响,就不是三言两语能说清了。且历来论著及此的甚少。我从书画纸制造者、且偏向纸的角度来探讨这个问题,参以存世字画实物及零星史料,试图找出书画纸生产改进之方向,并冀有助于当代中国书画艺术之变法。

从书画家的层面说,纸对其在艺术风格上能否自成面目、乃至开宗立派会有较大影响。纸是中国书画作品的载体,经历了品种从少到多,工艺从粗糙到精细的发展过程;中国的书画艺术也经历了流派从少到多,技法从简单到繁复的发展过程,两者相伴相随。钱钟书说:“一个艺术家总在某些社会条件下创作”。清初的傅山在其《霜红龛集》中认为影响绘画的因素有六,即“心、手、纸、笔、主、客,互有乖左”。两人的观点,都肯定了客观条件对于艺术的影响作用,故纸与书画不仅表现为互为依存,纸还在较大程度上影响中国书画艺术的走向。

一般说来,任何书画家,在其笔墨生涯中不可能只接触到一种纸,不过,有一部分书画家会对其中某一品种的纸情有独钟,并因长期对之濡毫吮墨而摸索出了一套特别的笔墨技巧。换言之,他的这套笔墨技巧用在这一品种的纸上就能发挥得尽善尽美、淋漓尽致,从而形成自己的艺术风格。当然,杰出的书画家也能驾驭其他品种的纸,只是在其他品种纸上出来的笔墨效果会有所变异。假设把他的艺术风格比喻成面孔,那么前者为正面,后者为侧面,正是有了侧面才使得正面变得更加丰满起来。典型的例子莫过于清初的“四王山水”。王时敏、王鉴、王翚、王原祁四人无论笔墨功夫或是艺术修养,不要说在当时,就是随后的几百年里也没有几个人能望其项背。

“四王”未曾明言平素爱好使用哪一品种的纸,通常认为“四王”的艺术功力似乎已到了“善画者不择纸”的地步,其实不然。存世的“四王”山水画有千余件,小部分绢本,大部分为纸本。纸本作品中有麻纸、茧纸、高丽纸等,但多数为玉版笺。“四王”精彩、具代表性的画作多画于玉版笺。

这说明“四王”对用纸是有讲究的,玉版笺当为“四王”标准用纸。明末清初这种檀皮或以檀皮为主的早期宣纸,其性能与“四王”的笔墨技法相契合,可使其意境墨趣相得益彰。其实,“四王”的用纸理念如同他们的画理一样秉承于董其昌。董其昌对纸是有讲究的,他66岁时在《山居图》题记中写道:“惜纸素小劣,末尽笔思”。什么纸?这里没讲。故宫博物院藏有一幅王鉴73岁时所作的《仿董其昌山水》,王鉴在画上题道:“董文敏酷爱高丽笺、玉版笺,取其腻滑如凝脂,运笔不涩滞。余筒笥中偶得此纸,即仿思翁笔意而成之”便是明证。

顺便提一句,该幅《仿董其昌山水》即明宣德玉版笺。“四王”鼓吹并实践“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”的绘画理想,除了他们自身具备高超精湛的笔墨技巧之外,如果没有合适的载体材料,其艺术魅力还是要打折扣的。相仿的例子甚多,书坛上像清乾嘉朝的梁同书也擅用腊笺等内库纸,但用虚白斋纸所作的书法无论气局,情趣都更胜一筹。刘墉则相反,他对腊笺、洒金笺等内库纸显然更得心应手,作书能臻于笔丰墨肥,绵里裹针的妙境,而在熟宣上则略显逊色。现代山水画大家傅抱石也是用纸圣手,任意一种纸一经他赋墨施彩便成精品佳构。但是傅抱石那墨空濛苍润、笔莫辨起讫的山水画,唯有在纯韧皮纤维纸上方能挥洒得声情并茂,出神入化。但凡此类书画家,对纸虽有偏爱,然不挑剔,不过此类用纸高手现代明显少于古代。

还有一部分书画家,一生专嗜一种纸,这一种纸成了他一家笔墨的绝配,非此莫属。如齐白石,此翁只有在宣纸,且是棉料(稻草)较多的一种方才适合他那绘法与书法兼备的写意花鸟,画得厚拙真率又生意盎然,为世所重,否则就不尽如人意。现代著名女画家萧淑芳的花卉笔法精工,莹润剔透,人见人爱,殊不知非温州皮纸难显其真容。一代山水画的开宗巨匠陆俨少,一生坎坷,从上世纪五十年代至八十年代初的数十年里,作画受到限制,用纸亦属不易。据陆老自己说,一支狼毫只与平常宣纸长相厮守,结下生死之交,以至于在别种纸上已表现不了陆俨少欹斜恣肆,飞动郁勃的笔情墨趣。我曾有幸常在一旁观陆老作画,对他握管挥毫、随心所欲、化境天成的功力十分佩服,按道理说纸对陆老不是问题。陆老曾为开个展嘱我做些新纸,我做了几种皮料纸给他,事后陆老坦然告诉我他用不惯,说“吃勿着力”,最终除了将其中一种仿明的苔笺用于书法外,其他品种的纸均未派上用场。陆俨少独家的笔墨在宣纸上已经发挥到了极致,故对于追随者们来说宣纸就成了杻械。沪上陆一飞,陆俨少入室弟子,画技精熟,惟面目太似乃师不甚为方家欣赏。陆一飞不甘囿于师承,亟思独张易帜。我提供了一种新纸,按逆向思维劝他试试,果然从中找到了感觉。当他用是纸作李白诗意山水百图时,秀润清灵,迥异恒蹊,已别开生面。现代艺术重个性、重创造、重表现,因此也使纸张的作用凸显出来,将笔墨与纸张珠联璧合,甚至唇齿相依的书画家也不在少数。面对五彩缤纷,争妍斗奇的艺术流派,中国传统书画纸无论品种还是品质,当下都已显得捉襟见肘了。

如果从中国书画的整体历史看纸,以宋为界,可分成前后两个阶段:宋之前的中国绘画以工笔作为主要表现形式,宋之后以意笔作为主要表现形式。表现形式的嬗变与材料直接关联,其中主要为楮素。宋之前中国绘画的载体以绢帛类织品为主,织品对水墨不易渗化,故宜于工笔线描或双勾填色;宋之后以纸为主,易渗化且有水晕墨章,可随意挥洒,故形成为意笔画。若问,宋之前不是已经有纸了吗?不错,纸发明于汉,用于书画则始于晋。早期的纸取自旧葛破网,后径伐树皮,但在宋之前近千年的时间里,纸出槽成形后不是直接供挥毫的,还须经过多道繁复精细的加工,将其打造成绢的样子才用于绘事。《广舆记》、北宋周辉《清波别志》、程綮《三柳轩杂记》等均有对古书画纸的描述:“洁白坚滑”,“淳古坚致”,“光洁如玉”或“腊摩光莹”等,听起来更像是在赞美丝绸织品。明王瓒较详细地记录了古代纸加工工艺:“其法用镪粉和飞面入朴硝,沸汤煎之,俟冷,药酽用之。先以纸过胶矾,干,以大笔刷药上纸两面,再俟干,用腊打,如打碑,法粗布缚成块磨之……”任何纸张经过如此强制性的加工便会改性,变成为类绢物,说是纸还不如说是绢的代用品更恰当,故用于翰墨自然也以表现工笔线描为主。

宋以后,纸渐渐以本来的面目示世,并以其优越的性价比排挤了绢而开始独领风骚。要知道,元以后沿用古法加工的纸远未销声匿迹,相反如镜面笺、腊笺等加工类纸作为书法用纸,至明中叶及清初发展为流光溢彩的内府御用纸,工艺达到了巅峰,其金贵已不是一般士人所能问津了。但普通书画纸的加工日趋简化,有的刷一二遍蛤粉或淀粉再经碾光,使纸张显得厚实括挺;有的不添加任何填充物,径经碾磨便可竣事。到了清后期,不仅纸薄了,且只刷轻矾并不再碾压。诸如此类的纸均可谓之半生半熟类纸,其中精绝的品种如明宣德纸、玉版、罗纹,清中期的虚白等。

真正素面朝天的生纸盛行于清末民初,并一直沿用至现代。工艺的简化为造纸进入作坊式生产以及使纸张成为普及品创造了条件。曾见学者把明季宣州的造纸作坊界定为中国资本主义的萌芽,对否姑且遑论,但有一点是清晰的,即明宣州造纸作坊为降低成本、增加利润而首开在原纯皮料的纸中掺入部分稻草浆。明宋应星《天工开物》云:“近法啬者,皮竹十七而外,或入宿田稻稿十三,用药得方,仍成洁白”。书画家发现掺有少许稻草浆的宣纸可以大大丰富笔墨的表现形式,不仅尚可皴擦勾斫,而且也能施诸泼墨渲染,书写出来的笔迹墨痕更加有滋有味,从中找到了笔墨的感觉。究其原因,稻草含石灰质,即碳酸钙,石灰质有聚墨发墨和瞬间吸附水墨、固定成形的功能,能较好显现运笔用墨的快慢徐疾和枯湿浓淡,丰富的笔墨变化可抒发感情,移情寄兴,遣貌求神。掺一定比例稻草浆的纸擅长表现书画的书法趣味,符合“画法兼书法,书法兼画法”的意笔文人画追求,这是其他纸种所不能比拟的。似乎可以这么说,假如没有掺稻草的宣纸,就不可能有近现代的中国写意文人画,尤其是大写意文人画的鼎盛及辉煌。但是,世界上任何事物都有一个物极必反的道理,由于稻草浆的成本只有皮料的六分之一至十分之一,商家为射利,稻草必然越掺越多,超过了70%的还称之为“净皮”,几乎全是稻草桨的美其名曰“棉料”。国家文物鉴定小组组长、大艺术家谢稚柳先生每与我谈及于此便痛心疾首,说纸成了这个样子已承载不了更多的笔墨技法,也保存不了多少时间。谢先生屡屡斥此种宣纸为“烂宣纸”,确实击中肯綮,非过情之毁。意笔文人画经过数百年的发展到了今天已成为末学余绪,与之形影相随的稻草类宣纸也算是物尽其用了。

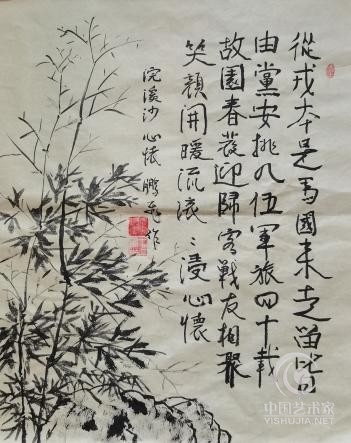

72道工序的<西和麻纸>书法效果

绘画的书法化,是中国大写意文人画的一个带根本性的特点,文人画艺术发展到清末民初到了鼎盛,其理论和技法进入了近乎完备的境地,产生了大批足以令后人生畏的大家巨擘。前人的辉煌成就正是当今画家们难以逾越的路障。目前普遍的现象是,当代的中国画家们不再具有深厚的书法功底,无法达到他们前辈握管书写的水平来作画,而宣纸恰恰以表现书写型的中国画见长。另一方面,我们进入了一个开放的时代,当代中国画家又大多为美院科班出身,他们不由自主地会吸收透视、立体、抽象或者变形等西洋绘画的理念及技法来改造中国画,这一类的画法看上去更像是书写与制作的集合,不是脆弱易破的宣纸所能承受得了的。当代中国画需要的是既能表现传统的书法意绪,又能承载多种创作技巧的纸张;以稻草为主要原料的宣纸适合表现线性的、平面的艺术效果,而中国画艺术需要的是兼能表现视觉、空间效果的纸张。由于没有适用的纸张,一些有成就的画家只能找和纸来表现其变法。有识之士倡导当代中国画向宋元汲取营养,以古为新,邃古来今。宋元之际中国画艺术精彩纷呈,殊不知宋元间常用的书画纸达数十种之多,多元的材料支撑起一个多彩的世界。现如今数以百万计的专业与业余画家使用一种纸并以为是中国画自古以来唯一、正宗之用纸,最终使其陷入陈陈相因、千人一面的境地。

由此可见,纸张也是中国书画变法创新的一个重要方面。

会员登录

会员登录