近期,本报集中刊发了探讨中国美术“走出去”得失与策略的文章,而传统艺术形式如何“走出去”,一直以来都是一个难题。当代性转换或许是破解这道题的关键。拥有千年历史的工笔画几经沉浮后,在最近20多年重新获得了生机,而这种传统的绘画方式如何具有当代性,并成为全球化时代可以“走出去”的艺术样式,值得深入探讨。

宋元以后,中国画走上了一条“非绘画化”的道路,其表现为用书法的、哲学的、文学的、趣味的追求消解了中国绘画的语言本体。这样的趋势,伴随了整个中国封建社会的衰落过程。在这样的趋势下,具有“绘画性”的工笔画就一直被边缘化。

工笔画的复兴是在上个世纪80年代以后。在当时,工笔画与新文人画以回归本土文化的姿态,反拨着“新潮美术”。虽然工笔画与新文人画采取了不同的文化策略,但它们是上世纪80年代后期回归传统的艺术思潮中的两种实践形式。而历史的复杂性却体现在,在当时,站在这一思潮潮头的是新文人画;而今天,真正获得发展的却是当代工笔。也许,新文人画亦如它的率简,其来也快,其去也快;当代工笔亦如它的工细,其形成也缓,其持续也长。而它们之间的本质区别其实在于,与新文人画不同,当代工笔以正面的、建设的、积极的姿态介入到当代文化之中,它是当今这样一个民族昌盛时代阳光的、向上的、健康的文化心态的艺术呈现。

上世纪90年代后期以后,新文人画的热潮便渐渐退去,而当代工笔则渐趋繁盛直到如今。在中国当代美术的所有体裁中,大概只有工笔的兴起、繁盛与当代中国的崛起、强大的时间完全重合。我们决不能忽略这一历史“巧合”!因为,这一“巧合”已经决定并正在决定着,什么样的艺术才真正体现了中国艺术的“当代性”,进而,它也即将决定着,什么样的艺术才是真正合法的中国“当代艺术”。

我们现在所使用的“当代艺术”是一个被动接受的概念,我们所谓的“当代艺术”实际上是被西方“当代”了的一种艺术形态。

“当代”的拉丁文词根是“时间”之义,当它与某一词结合在一起,便使那个词具有了与那一事件的同时代性,从而也表明着事件与时代的密切结构关系,即某一事件被结构在当时的历史文化之中,它被这一文化塑造,同时它又对这个文化产生影响。这一事件在与其同时代文化关系中的结构属性,也便是“当代性”。从这个意义上说,每一个国家都有生成于自己的当代文化中的“当代艺术”,即:反映着当代文化的时代进程,体现着当代文化的时代精神,适应着当代的视觉审美,贯穿着当代的思维与意识,凝聚着当代的感受与情感的艺术创造形式。

而在国际文化竞争中,“当代艺术”合法性的界定,又是一个不同国家间的文化角力过程。不得不承认的是,在以往的这种文化角力过程中,我们一直是在按照西方的砝码而调整着自身当代性的量与质,从而,我们的“当代艺术”也就不是直接与自己的当代现实来对接,而是续写着自上个世纪60年代以来装置、观念、影像等形态的西方艺术史。在架上绘画样态的“当代艺术”中,也就是以油画的形式,通过政治波普、玩世现实主义等来为西方一些国家的意识形态做注脚,因此,这样的“当代艺术”就主要以点子或想法的新奇怪异来取胜。

当代工笔与它们不同。当代工笔在注重精神创造的同时,更是关注语言本体的,它是让中国画重新具有“绘画性”的,它是积极建构中国绘画的当代形态的。如果说文人画,是用对于“形似”的摈弃而消解了中国画的造型价值,用“画道之中,水墨最为上”消解了中国画的色彩价值,用“无法”消解了中国画的技巧价值,用对“道-器”关系中“器”的贬低而消解了中国画的材质价值,从而它最终将中国画的“绘画性”消解殆尽,那么,当代工笔则以强烈的色彩意识、制作意识、形式意识、媒材意识及技巧意识,以及相应的艺术实践,来重新建构起中国画的“绘画性”。

中国艺术的当代性不应该是为了满足西方的想象而塑造出的,而应该是中国当代文化自身独特性的直接呈现。“消极的”、“批判的”、“颓废的”等等,只是我们被动接受的中国“当代艺术”的“当代性”。而当我们真正地回到中国当代现实,回到我们自身的文化逻辑与艺术逻辑的合理进程中来考察,就可发现,积极、正面的建设性,可能才是中国当代自身文化语境下的“当代性”。从这个意义上讲,具有正面建设性的当代工笔最有资格担当这一“当代性”的艺术代言者。

自宋代以来工笔画的边缘化,根本上不是出于艺术本体的原因,而是出于社会文化的原因;当代工笔的复兴,也同样主要是根源于社会文化原因,因为,我们迎来了如同盛唐一样的民族文化繁盛时期。在这样一个昂扬、向上的文化气候下,当代中国绘画必将迎来一个以阳光、健康、积极为主色调的“工笔时代”!

范海龙新作展

范海龙新作展 崔明涛

崔明涛 “画水者”李

“画水者”李 “EXIN亚洲实

“EXIN亚洲实 “迷Mythos”

“迷Mythos” “生活演习”

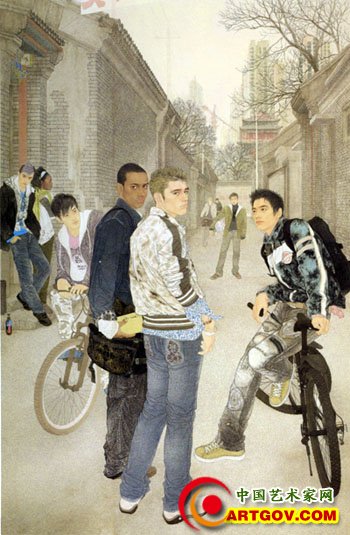

“生活演习” “中国娇子”

“中国娇子” 李可染《

李可染《 91岁画家

91岁画家 意大利风

意大利风 8900万《

8900万《 世界各国

世界各国 《万山红

《万山红 盘点世界

盘点世界 美国街头

美国街头 成都双年

成都双年