黄永玉真是神了——14大本《黄永玉全集》出版十分堂皇,国家博物馆五个展厅“九十画展”十分精彩。

黄永玉著了一本《比我老的老头》,最后列写了我,其实他比我大五六岁。那是他一贯的幽默调侃,也说明他对我在为中国民间美术上流的汗水的同情、鼓励和肯定,更说明我们之间的友谊。

我和黄永玉在中央美术学院版画系,风风雨雨相处几十年,应该说知根知底。细想不然,他总有让你刮目相看、让你惊叹不已的时刻。

1953年,他带着全家来到北京,进入中央美术学院执教。各种政治运动他都经过了,挨批判也批判过,斗也斗过,被红卫兵毒打过。人们的心身都在被改造、被扭曲着,而黄永玉他那艺术家的性情依然故我,照样该玩猎枪玩猎枪、该养狗养狗、该养猴养猴、该听音乐听音乐、该谈古今名著谈古今名著、该讲笑话讲笑话……照旧不变的黄永玉。

在中央美术学院教授队伍中,他绝对是个异数。他不属于徐悲鸿教育体系里的成员,他的技艺是在他常年流浪的生活中,在抗战动荡中,一点一滴锻炼自学出来的。他深知艺术上独树一帜、艺术上不雷同的重要,因此他的插图、漫画、木刻版画都姓“黄”。当他来到中央美术学院这座洋学堂时,看到徐悲鸿带领众教师在画素描写生时,他说:“我和张光宇都看傻了。”其实他才不傻,他都看在眼里。他不会放过吸收好的技能与事物的一丝一点。

1972年,我们都在河北省石家庄的农场接受劳动改造,忽然上面宣布可以适当练练笔作画了。我和黄永玉拿起水彩对着向日葵写生。后来他提出互换作品,他说:“你的画法我想给儿子黑蛮看看。”又悄悄对我说:“将来回北京,我要大画、画大画……”后来果然如此,他的确大画特画,而且越画越大。

“文革”后,黄永玉的才气简直是一种爆发性的“井喷”,当然,国家的形势也发生了大的变化,人们都在加倍努力地去补偿失去的年月,可是很少能有人比得上黄永玉所发挥的奇光异彩那么夺目。劳丁(丁井文)生前曾感叹:“黄永玉是个鬼才,画得好,文章好,肚子里东西太多、太神奇。”我更料想不到他的雕塑、诗歌也那么精彩。他一直在写长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,大家说,越写越好。真是神了。

他80岁大展时,曾问我:“你在北京吗?”我回答:“我在休斯敦,恐怕回不去。”他叹了一口气。这次他的90岁大展的开幕式我是参加了,使我惊叹不已。

从80岁到90岁这10年,黄永玉拿出来的作品,以荷花为主,横的竖的、长的方的、工笔的写意的、浓的淡的,每幅都体现的是不同情调。一会儿是交响乐,一会儿是四重奏,一会儿是小夜曲,一会儿是诙谐曲,将荷花画得千姿百态,美不胜收,每幅都具备着精湛的技艺和诗意,引人入胜。他真不愧是万荷堂主人,吃透了荷花的神韵,怎么画都美,都耐看。

什么叫得心应手,什么叫横涂竖抹总相宜,什么是炉火纯青,什么是艺术为所欲为的自由境界?黄永玉都达到了。

从当年中央美术学院北面的两间小屋,到北京火车站旁边的罐儿胡同的小暗室,再到后来的万荷堂、家乡凤凰城内的玉氏山房以及香港、欧洲,黄永玉都坦然地一一走过,都在那里创造过自己的艺术辉煌。

每次见他,都有让我拍案叫绝的时候。

前年,当我在万荷堂看到他给荣宝斋画的巨幅富丽堂皇的《彩荷》时,我是真傻了。我说:“永玉呀,在你的画前我不会画了,望尘莫及了……”

对黄永玉我是这么想和理解的。

正如高尔基写《我的大学》,是生活的磨炼哺育成长的。黄永玉正是接上了中国20世纪20年代到30年代和40年代的文脉地气。他从自己具备现代知识的父母那里、从后来的文化界精英那里、从美术界一些精英人物身上、从中外古今书本杂学里陶冶汲取滋养,加上在丰富多彩的现实生活中的所见所感,他那特有的土家族的天性,再加上他的聪明和勤奋,这些都是认识黄永玉的前提。

在绘画的技艺层面上,黄永玉充分练就了掌握造型规律的能力。他不需要对着模特儿画,他想怎么画就怎么画。他掌握了漫画技巧特性,后来又掌握了彩绘和雕塑的艺术语言。

他的艺术造型不太写实,也不过分夸张和装饰。他把握着对艺术处理的分寸。当年他重视线条的表现力超过了对色彩、黑白、点面的追求,他的线描功夫是超群的。后来他对中国的笔墨,对西方绘画的色调规律都有所理解,并为我所用。

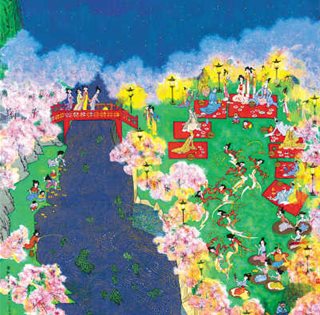

我开始是对他的木刻的刀法变化偏爱。他那《春潮》、《百花》以及一幅幅表现森林的作品中,刀法特别讲究,绝对是独一无二的艺术风格。而今我们看他的巨幅彩绘,充满了朝气,哪里像是90岁老人之作?去年画的巨作《春江花月夜》(见左图),更不能不令人赞叹。

干吗要像传统中国画,干吗要像西洋画?画出黄永玉自家的风格面貌,并且让人叫好才是真格的。

黄永玉有一种人格魅力。他不大下馆子,不会喝酒交际。他的伙食:辣子加大米干饭就是了。可是他的各路朋友很多。

与黄永玉在一起,哼着20世纪30年代的歌曲,聊起各种典故,再听着他讲讲笑话。他抽着烟斗,我们喝着茶。呵,那真是一种享受。

黄永玉的出现,是中国当代文艺界的一大骄傲。他的名言:活着就是胜利。那么,祝他健康,继续多多地创作出沁人心脾的艺术财富来,准备下一个10年大展吧。

培根画作《乔

培根画作《乔 韩必恒院长作

韩必恒院长作 2014杭州举办

2014杭州举办 孜孜不倦培育

孜孜不倦培育 5.5亿“天价

5.5亿“天价 陆放翁七言律

陆放翁七言律 苏东坡七言律

苏东坡七言律 鬼斧神工

鬼斧神工 “中国梦-

“中国梦- 书画作伪

书画作伪 生命诚可

生命诚可 吴昌硕书

吴昌硕书 “当代岭

“当代岭 李可染《

李可染《 91岁画家

91岁画家