主腔以中心音为起点,分成男腔女腔两路,各自形成自己的调式。其结果就是:五声性的“男宫女徵”。调式的差别使男女腔错落有致、色彩不一,但令人惊奇的是男女腔调式各音级的功能,即各音级相对于主音的稳定程度却难以想像的一致。我们爬梳大量主腔的谱例后,得出以下结论:男腔女腔最稳定的音级是共同的调式主音――主胡内弦的空弦;不稳定的音级是调式主音上方的第二级音――主胡内弦食指按弦;最不稳定的音级是调式主音上方的第三级音――主胡内弦,男腔用中指女腔用无名指按弦;最强有力的支柱音是主音上方的第四级音――主胡外弦空弦效音,即中心音的上方纯五度音;最具色彩性的,稍有不稳定感的是主音上方第五级音――主胡外弦食指按弦。

主腔就是运用稳定音级与不稳定音级的差别,形成了有利于戏剧表现的动力。以“平词切板”为例,它是主腔中最具稳定性的腔句,男女腔无例地终止于调中心音。“平词切板”常常标志着某一场面阶段的终止。再以“平词迈腔”为例,它是主腔中最不稳定的腔句,男女腔无例外地用调式中心音的上方第三级音,音级相同而各自距中心音程有别,于统一中见变化。再看“平词落板”、“平词上句”,男女腔都是运用调式中心音上方第二级音。“平词上句”有不稳定性,而“平词落板”则因处于腔体的下句位置而具有停顿感,但调式音级的不稳定与之中和,显示出一种挂留终止的效果。

主腔的调式变化还包括[八板]不易确定调式带来的对比,男女腔转调时产生的调性对置等。除此以外,男女腔还运用五声以外的“变宫”、“清角”等音来丰富调式色彩,使旋律产生更强烈的倾向性,以与戏剧表现的要求相吻合。

5.主腔成因之推测

主腔是怎样形成的?这是一个很难回答清楚的问题。如果说形成主腔的因素仅限于剧种内部,那我们可以认定它在两小戏、三小戏阶段之后,直接从用于这些戏的花腔、三腔中“派生”出来。但是,声腔的形成往往不这样简单,它要受到许多外部因素的影响,如外来音调的植入,外部音乐环境的浸染、传统音乐文化底蕴的无形左右等。黄梅戏在发展过程中,地点在移动、语音在更改,在百余年的演化中,声腔的发展不会十分单纯。我们在此试作一次推测,以引大家对探讨黄梅戏声腔成因的兴趣。需要说明的是,在音响资料、文字资料十分匮乏的情形下,这种追根寻源的工作,只能是逻辑意义的推理,企图寻求一个可能的解释而已。

“打猪草调”启示《打猪草》是一出花腔小戏,“打猪草调”是其中的主要唱腔。1959年采访湖北黄梅老艺人的资料表明,“打猪草调”是以当地方言为基础,以当地的锣鼓点伴奏,具有五声羽调式色彩的唱腔。而同时期在安徽安庆采录的“打猪草调”却有了变异:方言改了,锣鼓改了,连调式这一相对稳定的因素也变了――安徽的“打猪草调”成了徵调式。由此我们似乎可以这样认识,黄梅调在顺水东移之后,唱词、节奏框架基本得以保留,语言、调式、旋律线、锣鼓则有很大变化。湖北的黄梅调已从“橘”变而为“枳”形成与原产地迥然不同的艺术风貌。

[平词]的形成 顺着“打猪草调”形成的思路,我们将湖北黄梅采茶戏、楚剧等剧种的主腔与安徽黄梅戏的主腔作比较,其结果是:黄梅戏主腔的核心腔体[平词]、是黄梅采茶戏[七板]、楚剧[迓腔]的变体。[平词]保留了[七板]、[迓腔]的奏架(字位安排),而更改了语言、旋律、伴奏。同时,[平词]在演化过程中又受到高腔的影响,这使早期[平词]有明显的高腔印记――“一唱众和”与“锣鼓击节”。

[二行]的形成 [二行]的形成则走着一条与[平词]不尽相同的路。我们知道,当黄梅调东移之初,安庆一带已有青阳腔漫布。青阳腔产生于明代中叶,与安庆隔江相望的池州青阳是它的原产地。青阳腔巡行于江南,也过江扎根,对安庆地区影响很大,至1980年左右,还存有“夫子戏”与“牛灯戏”(怀宁)、“曲子戏”(湖)、“高腔戏”(岳西)等青阳腔遗响。青阳腔突破曲牌体的框格,创造了“滚调”,继而再度发展,形成各地“高腔”,其滚调勃发之程度,使传统曲牌的约束力力乎无存,并形成了新的组织曲调的方法――腔滚结合体。黄梅戏的[二行],是从“紧中露”等连续眼起的高腔腔体中引进了节奏框架,再加上自己的旋律使之同化而成。[二行]那滔滔不绝的叙述能力,来自节奏给予的动感,“滚调”的机制在此得以发展。[二行]加快速度,抽取旋律骨干就是[三行]。

[八板]的形成 [八板]是节奏简单的腔体,因简单,便可以与其他腔体的复杂对照,烘云以托月,也是一种不可少的成分。[八板]的节奏近似人们朗读唱词的自然节奏。从音调来看,[平词]下句腔的提取便成为[八板]的上句腔,[平词]落板的提取便成为[八板]的下句腔。这大致可以说成[八板]自[平词]中演化而来。只是何以要上下颠倒?为了调式对比的动力还是其他,至今不得其解。[八板]和[平词]相同处还在于帮腔的运用。

在主腔来源的推测中,高腔的影响所占比重很大。这一点倒是说明了黄梅戏曾经用过“二高腔”之名的原委。高腔向它的后世戏曲“分配遗产”时,不是倾向“儿辈”和“徽调”而是偏重于“孙辈”的黄梅戏,这是很有趣的。

湖北黄梅采茶戏及楚剧的音乐,经艺人们改造成为黄梅戏主腔的核心腔体,从中我们可以看到:语言的因素、旋律线的因素、调式的因素、伴奏的因素是四个熔炉,外来的腔体在其中冶炼同化,而剩下的是节奏的骨架。有人论及西方音乐时曾说:20世纪是节奏的时代。我们转归眼东方,审视中国戏曲音乐,从曲牌体发展为板腔体,实有异曲同工之妙。可惜的是,我们过去对节奏还注重得不够,一些只着意旋律线的作曲家,常常弄出些多肉少骨的曲调来。

6.主腔的发展

主腔不是一个万能的体系,不能对戏剧的全部要求大包大揽。好在主腔不是一个 封闭的体系,它有较大可塑性,有很好的接纳新质的功能。一方面,主腔和三腔互通,利用三腔补足了悲悲切切(阴司腔)、喜气洋洋(彩腔)、飘飘洒洒(仙腔)三种重要表情需求。还利用花腔小调穿插其间,增加表情色情色彩变化。另一方面,主腔还在黄梅戏音乐以外寻求补充,如在传统大戏中,凡是花脸(净行)角色的唱腔,都从京剧借来一用,虽未形成定式,却也是一种增强音色及唱法对比的办法。

主腔有一个弱点,只分男女不分行当。随着人们审美要求的不断提高,这种不足更加显见。为此,新一代黄梅戏音乐工作者着展主腔的表现能力。根据剧情的需要,尽力创造独特的“这一个”典型音乐形象,以避千人一面之感。有人引进中国西北部音乐的某些要素,注入一些豪迈之气,以求扩大黄梅戏的受众范围。总之,在创造者的努力下,主腔的网络系统正伸张触角,接纳新时代的新质并与新时代的精神联网并轨。

范海龙新作展

范海龙新作展 崔明涛

崔明涛 “画水者”李

“画水者”李 “EXIN亚洲实

“EXIN亚洲实 “迷Mythos”

“迷Mythos” “生活演习”

“生活演习” “中国娇子”

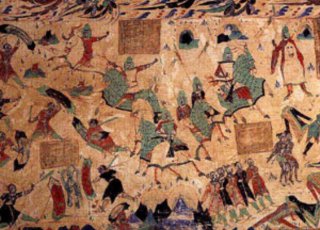

“中国娇子” 中华文明

中华文明 中国戏曲

中国戏曲 北昆耆宿

北昆耆宿 潮剧的演

潮剧的演 景物造型

景物造型 服饰造型

服饰造型 戏曲文物

戏曲文物